今日は、暑い日になりました。

本日、「共創型マネジメント」に関するオンラインセミナーを開催しましたので、

内容をピックアップして紹介します。

時代がどんどん変化していくVUCAの時代にあって、

企業のマネジメントのあり方もいろいろと変化してきていて、

難しくなっているようです。

以下、セミナーの概要になります。

1.マネジメントの役割

冒頭にて、そもそもマネジメントの役割とは?ということについて、

ドラッガーなどのクラシックな理論も含めて紹介がありました。

2.スタイル分析とケーススタディ

マネジメントのスタイルについて、4つのスタイルの特徴を見ていき、

その後、職場環境のケースについて、参加者の皆さんで意見交換がありました。

4つのスタイルとは次の4つで、

それぞれのケースの環境においてどのスタイルがマッチするかの話し合いがありました。

①トップダウン型

②民主型

③関係重視型

④ビジョン型

3.変化していくマネジメントのスタイル

これまでのマネジメントの特徴を改めて考察し、

これからのマネジメントのあり方を検討しました。

参加者の方からは、

「VUCAの時代に勝ち抜くためには、常に成長していく必要があって、

そのためにはどれだけ一人ひとりの能力を最大化できるか」、

「管理・監督が中心だった時代から、一人ひとりに合わせた指導・育成が必要」、

「スピードが速いため、臨機応変なマネジメントが必要で、

(マネージャーやリーダーは)一人でなんでもやろうとしない」

などのサジェストがありました。

4.共創型マネジメントについて

上記の前段を踏まえて、「共創型マネジメント」についての本題に入っていきました。

共創型マネジメントとは、その特徴の解説があり、

次の項目について、いろいろな角度から検討していきました。

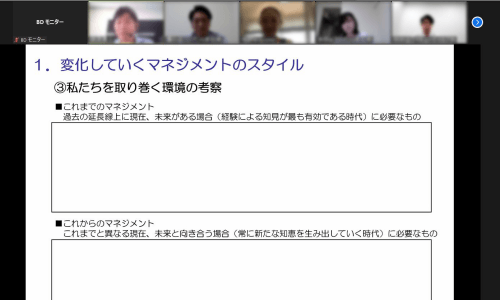

①風土づくり

下図のような心理的安全性のセルフチェックなども実施して、意見交換をしました。

参加者がファシリテーター役になって、

見事なハンドリングで、参加者から活発な意見が出ていました。

また、アンコンシャスバイアスなどの解説もあり、

バイアスの解消や扱いについての話がありました。

特に、バイアスNo.6番の「思うように物事が進まない時に、

今までの成功体験をもとにやろうとする」というのが、

皆さん「あるある」で大いに盛り上がっていました。

また、そもそも「バイアス」って治せるのか?という議論でも、

色々な意見が出ていました。

またもや素晴らしいファシリテーションで、貴重な意見交換となりました。

②しくみづくり

2つの視点で考えていきました。

1つは「ジョブアサイン」、つまり仕事の割り振りの仕方、

もう1つは、「評価」で、管理型マネジメントの評価の仕方と

共創型マネジメントの評価の仕方の違いについて学びました。

③人づくり

実際に職場で共創型の組織を作っていこうと思った時に、

どういったメンバーを育てていけばよいのか、

反面、向かないメンバーがいたらどう対応するのかなどについて学びました。

最後に、共創型マネジメントの必要性について、

参加者の皆さんで話し合ってもらい、セミナーが終了しました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いやー、マネジメントって難しいですよね。

何せ正解がありませんから。

成功した事例なんかはよく聞いたりしますが、

その組織と自分の組織では、そもそも人自体が全く違いますしね。

なので、それぞれの組織で正解を探し続けて、

試行錯誤しながらいろいろと構築していくことになるのでしょうか。

今回のセミナーが、今後のマネジメントを考えるヒントになっていれば幸いです。

また今後も無料のオンラインセミナーを開催していきますので、

引き続きよろしくお願いします。