先日、最近よく聞く「Well Being(ウェルビーイング」についての社内勉強会を実施しました。

ビデオを観ながら、働くことや人生についていろいろ示唆に富んだ勉強会でした。

今日は、そのウェルビーイングについて、新しく気づいたことなどを紹介します。

ウェルビーイングってそもそも何?

世界保健機関(WHO)は、健康について、

「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」と定義していて、

その中で「ウェルビーイング」という言葉が使われています。

今回題材にしたビデオの中ではウェルビーイングについて「幸福学」という表現をされていました。

抽象的な概念ですが、要は身体的にも精神的にも良好な状態という理解をしました。

また、ウェルビーイングの良い状態の人は、

良くない人に比べて創造性が3倍も高く、生産性は31%も上がるそうです。

また、離職率も5割低いとの結果も出ているようです。

これは企業で働く一人ひとりにも関わっていることなので、

経営にウェルビーイングを取り込む企業が増えているのは、当然かも知れません。

いずれにしても、ウェルビーイングは幸福や幸せとつながっているようです。

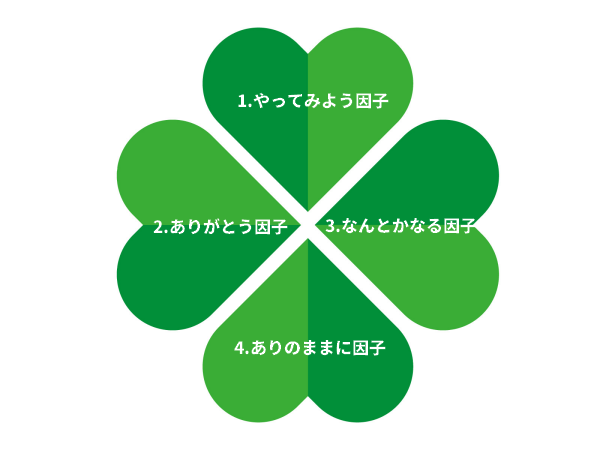

ウェルビーイングの4つの因子

そもそも、どんなことがウェルビーイングにつながるのかという話があり、

ウェルビーイングを分析すると、次の4つの因子に代表されることを学びました。

1.やってみよう因子(自己実現と成長の因子)

夢や目標に向かって努力し、その過程で成長を実感したり、行動ができること

2.ありがとう因子(つながりと感謝)

多様な人とつながり、人に親切にしたり、周りの人への感謝できること

3.なんとかなる因子(前向きと楽観)

楽観的に考え、困難な状況でも前向きに捉えることができ、気持ちを切り替えられること

4.ありのままに因子(独立性と自分らしさ)

自分のありのままを大切にし、他人と比較しないで、自分らしく生きること

今までもマズローの理論とか、仏教の教えだとか、こういったことはたくさん言われてきましたが、

改めて整理すると確かにそうだよなという感想を持ちました。

また、1のやってみよう因子は、与えられた目標ではダメらしく、

小集団活動の理屈にもつながる考え方だなと思いました。

幸福度のU字カーブ

ウェルビーイングの調査分析から、

幸福度は年齢とともにU字カーブするそうです。

若いころは、希望や期待に溢れていて幸福度の高い状態の人が多く、

もっとも低下するのが、47.2歳だそうです。

私はその年齢をすでに超えたので、あとは上がる一方でしょうか。笑

その後老齢になるにつれ、幸福度はどんどん上昇していき、

U字カーブを描くそうです。

しかも、不幸で苦しんだ人のほうが、それを乗り越えた時の幸福の度合いは高くなるそうで、

苦しみを乗り越えることで、その分後から報われるということも分かってきました。

「若い時の苦労は買ってでもせよ」というのもあながち古くないのかも知れません。

これからの幸せを考える

日本は、経済的に豊かになったにも関わらず、幸福度がほかの国に比べて低いようです。

だから、もっと幸せな人が増えて欲しいという願いや思いから、

ウェルビーイングを研究されているとその先生は話されていました。

確かに、自己肯定感という言葉が流行ったのは、それが低い人が日本には多いのかも知れないし、

幸せな人が増えたほうが、社会も良くなっていく気がします。

特に、人生100年時代に突入し、高齢でも幸せに生きる方法が大切になってきた現代です。

今回、ウェルビーイングを少しだけですが勉強して改めて感じたのは、

人生は一度きりなので、自分が幸せに生きるとはどういうことだろうと改めて考えました。

それには、趣味を持つこともとても重要という話もあったので、

その点はクリアしてるなと感じつつも、

これからは、少しウェルビーイングを意識しながら、

仕事に遊びに取り組んでいこうと思った勉強会でした。